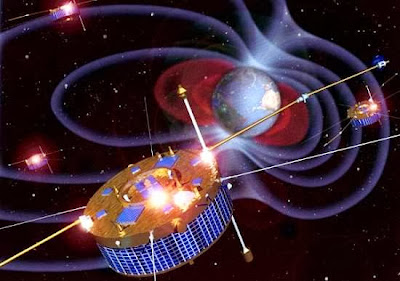

Observações das sondas espaciais Themis e Cluster, sugerem que os portais magnéticos da Terra abrem e fecham dezenas de vezes por dia.[Imagem: NASA]

Lançamento de satélites

Não fosse uma frota de quase 3 mil satélites em atividade ao redor da

Terra, seria difícil fazer coisas hoje consideradas triviais, como

orientar-se pelo GPS, consultar a previsão do tempo, pescar em alto-mar

ou monitorar queimadas na Amazônia.

A maioria dos serviços de TV e de internet também só são possíveis

porque o sinal primeiro faz um rápido passeio pela órbita terrestre

antes de chegar na casa, no computador ou no celular de cada um.

O problema é que, com aplicações cada vez mais diversificadas, o

tamanho dos satélites foi crescendo e hoje não são raros aqueles com

centenas ou até milhares de quilos.

E mais peso significa custos maiores. Dependendo do veículo lançador e

das condições, o preço pago para se colocar um satélite em órbita gira

entre US$ 10 mil e US$ 25 mil por quilo de carga útil - uma cotação

maior que a do quilo do ouro. Um único lançamento não sai por menos de

US$ 40 milhões.

Visão artística das diversas sondas espaciais que formarão o telescópio espacial Terrestrial Planet Finder. [Imagem: T.Herbst(MPIA)/NASA]

Voo espacial em formação

Enquanto uma tecnologia de lançamento mais barata não aparece, os

engenheiros espaciais apostam em outra possibilidade: fazer satélites

menores e que trabalhem em cooperação, tendência que se aplica

principalmente aos equipamentos de uso científico.

"Em vez de usar um grande telescópio espacial, por exemplo, é

possível ter três ou quatro pequenos satélites que, quando agrupados,

conseguem atuar como um telescópio", explica Othon Winter, pesquisador

na área de dinâmica orbital e professor da Faculdade de Engenharia da

Unesp em Guaratinguetá.

Uma vantagem, prossegue ele, é que "ao fazer observações em paralelo,

monitorando um objeto a partir de dois pontos diferentes, é possível

trazer informações mais interessantes para a missão".

As missões RBSP, que descobriu o terceiro anel de radiação da Terra, GRAIL, que está estudando a gravidade e o interior da Lua, STEREO, que revelou pela primeira vez imagens simultâneas dos dois lados do Sol e Artemis, que está estudando a magnetosfera terrestre, são alguns exemplos de que esse conceito de observações paralelas funciona para valer.

Existe pelo menos um projeto de um enxame de sondas espaciais espelhadas para livrar a Terra do impacto de asteroides. [Imagem: University of Glasgow]

Ciência divertida

Outra iniciativa mais divertida nessa área é o projeto Spheres de telerrobótica, desenvolvido pelo Laboratório de Sistemas Espaciais do MIT.

A ideia veio do filme Guerra nas Estrelas, em uma cena em que o

aspirante a Jedi Luke Skywalker tem de enfrentar uma espécie de robô

flutuante, capaz de navegar pelo espaço autonomamente.

No ano passado, os pequenos satélites protótipos do Spheres foram submetidos a testes na Estação Espacial Internacional e mostraram a capacidade de trocar de posição uns com os outros sem comando externo, enquanto flutuavam em gravidade zero.

Um vislumbre mais próximo do que pode vir primeiro é o projeto GRACE,

uma colaboração entre a NASA e a DLR, a agência espacial alemã. O Grace

é composto por dois satélites que voam em paralelo, a uma distância de

cerca de 220 km da Terra.

À medida que sobrevoam a superfície de nosso planeta, os satélites

vão sofrendo diferentes "puxões" gravitacionais, causados pela

movimentação da água e do ar e pela distribuição desigual da massa aqui

embaixo. Mas podem corrigir esse deslocamento porque estão dotados de

equipamentos capazes de perceber variações de posição de até 10

micrômetros.

Os três satélites da constelação SWARM vão voar em formação, comunicando-se para manter suas distâncias de forma precisa para mapear o campo magnético da Terra. [Imagem: ESA/AOES Medialab]

Aqui embaixo

No Brasil, o primeiro, e até agora único, trabalho nessa área -

chamada de "voo de satélites em formação" - foi orientada pelo professor

Winter e realizada pelo matemático equatoriano Francisco Tipán Salazar,

no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O objetivo do trabalho foi investigar as melhores estratégias para

conduzir vários satélites a certas regiões especiais do espaço, onde

ficam os chamados pontos de Lagrange, que levam o nome do matemático francês Joseph Louis Lagrange (1736-1813).

Os pontos de Lagrange são lugares em que as forças de atração

gravitacional exercidas por duas massas têm valores iguais. Isto cria

uma zona mais estável; ideal, portanto, para a colocação de satélites e

estações espaciais.

Salazar trabalhou com os pontos de Lagrange relativos ao sistema

Terra-Lua, que são cinco. Como a Lua se move em relação à Terra, a

localização dos pontos acompanha esse movimento. O pesquisador trabalhou

com apenas um deles, o L4, que fica a 384 mil quilômetros da Terra.

Esta distância é muito maior do que a da maioria dos satélites de comunicação, que geralmente ficam a 36 mil quilômetros de altitude.

Para enviar um satélite até o ponto L4, o primeiro passo seria

levá-lo até a órbita terrestre, a cerca de 400 km de altitude, o que

pode ser feito por meio de lançamento comum. Depois seriam acionados os

propulsores do próprio satélite.

Movidos com um combustível chamado hidrazina e controlados da Terra,

esses propulsores permitem ajustar a posição dos satélites. Como no

espaço o atrito é virtualmente desprezível, basta acioná-los por poucos

segundos a fim de se acelerar o equipamento para que ele se desloque até

certa órbita. Uma vez chegando lá, os propulsores são novamente

acionados, desta vez para desacelerá-lo e posicioná-lo na região

adequada.

A teoria já é bem conhecida. Mas não há previsão de quando o Brasil tirará proveito dela.

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=satelites-pequenos-voando-formacao&id=010130131008&ebol=sim

Nenhum comentário:

Postar um comentário